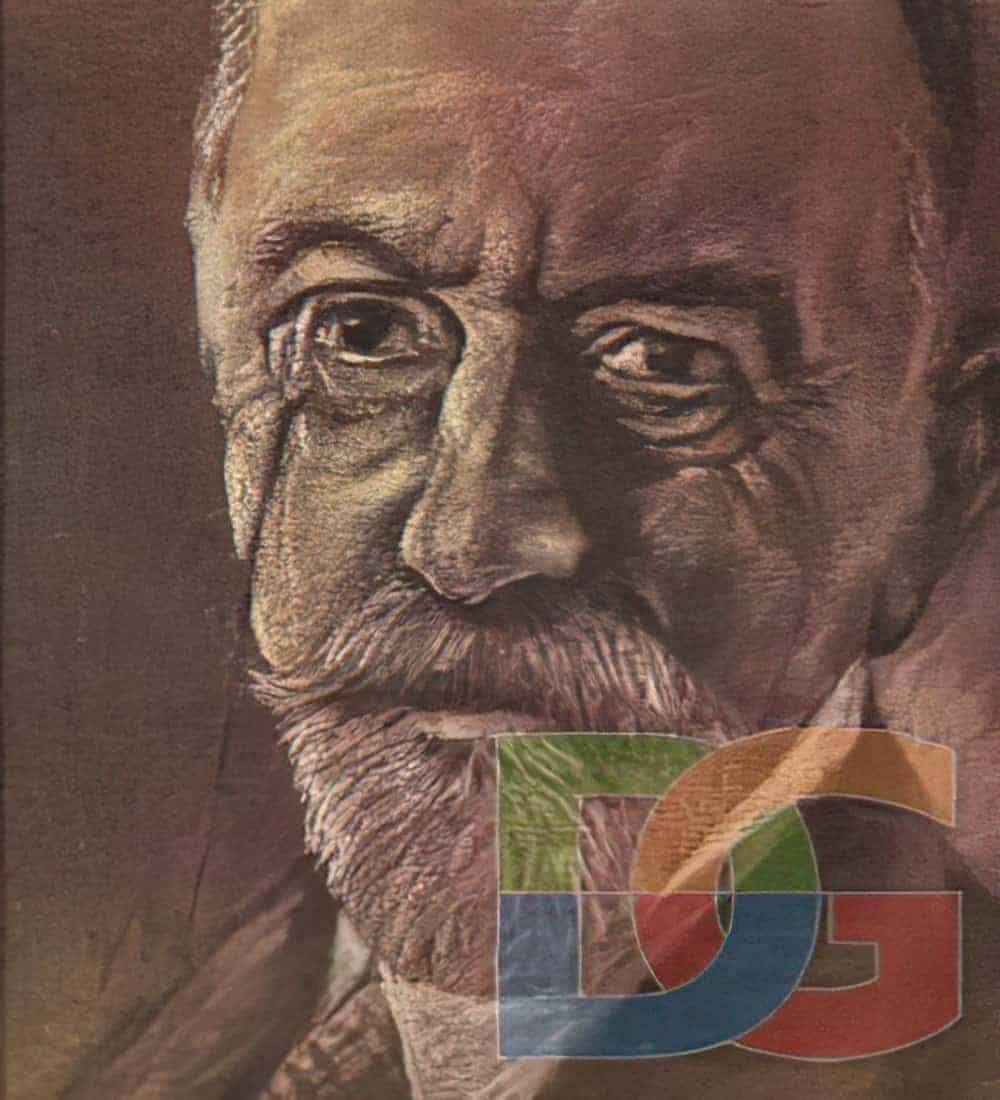

Драматургией занимался и Абдулхак Хамид (1852-1937). Аристократ по происхождению, блестяще знавший иностранные языки и по долгу дипломатической службы отца, а затем и своей много живший за границей (во Франции, Иране, Греции, Индии, Англии, Бельгии, Австрии) А. Хамид шел, говоря его словами, «тем же путем», что и его друг и наставник Н. Кемаль, но шел «медленнее из-за боязни оступиться при спешке».

Драматургией занимался и Абдулхак Хамид (1852-1937). Аристократ по происхождению, блестяще знавший иностранные языки и по долгу дипломатической службы отца, а затем и своей много живший за границей (во Франции, Иране, Греции, Индии, Англии, Бельгии, Австрии) А. Хамид шел, говоря его словами, «тем же путем», что и его друг и наставник Н. Кемаль, но шел «медленнее из-за боязни оступиться при спешке».

В драматургическом творчестве, представленном разными жанрами, А. Хамид открыто выступает в защиту просветительских идеалов. В социально-бытовой драме «Чувствительная девушка» (1875) он поднимает проблему женского равноправия; идейный стержень политической трагедии «Нестерен» (1876) – протест против деспотизма и защита равенства людей. В аллегорической драме в стихах «Либерте» (1876) заключенная Деспотом в темницу Свобода рвется с помощью Либерала к своему возлюбленному народу, полная уверенности в том, что «настанет день, и народ сокрушит тиранов».

Тираноборческие мотивы характерны и для трагедии А. Хамида «Тарык, или Завоевание Андалузии» (1876). Конфликт чувства и патриотического долга положен в основу трагедий «Сарданапал» (1875), «Тезер» (1878) и «Эшбер» (1880) — события последней относятся к истории похода Александра Македонского в Индию. С историческим материалом Хамид обращается свободно. Историческая тематика неизменно служит задачам современности, уроки прошлого воспринимаются как назидание и предостережение. Связывая борьбу за национальный подъем с укреплением ислама, он прославляет былое могущество стран Востока, завоевательные походы арабов («Тезер», «Иезифе», «Тарык»); образы арабских правителей олицетворяют новый идеал просвещенного государя.

Антиколониальная направленность характеризует романтическую драму в стихах и прозе «Индийская девушка» (1875), осуждающую произвол колонизаторов-англичан, угнетающих индийский народ.

Ревностный поклонник западноевропейской литературы, А. Хамид осваивает ее традиции активно и многосторонне. В своих политических трагедиях он тяготеет к французскому классицизму, трагедиям Корнеля и Расина. Идейно-художественный опыт западноевропейских драматургов преломляется в свете тех задач, которые ставятся им перед родной литературой. Турецкая драма делает свои первые шаги, но эти шаги, ускоренные и вместе с тем уверенные, позволяют ей выдвинуться в 1870-е гг. на первый план и стать наиболее яркой выразительницей просветительских идеалов.

Другой известный поэт той поры, Абдулхак Хамид, создал в период пребывания на дипломатической службе в Париже драматическую поэму «Свобода», он оказался надолго в опале, под постоянным надзором султанского двора. Эта поэма, подобно стихам Тевфика Фикрета, обличала деспотизм и прославляла свободу. В ее главных героях – Деспоте и Либерале – легко угадывались Абдул Хамид II и Мидхат-паша. Коварство Деспота, прикинувшегося свободолюбивым правителем, а затем лишившего народ Свободы и заточившего ее в тюрьму, однозначно воспринималось читателем той поры как осуждение действий султана в борьбе с первыми турецкими конституционалистами.

Абдулхаку Хам иду принадлежат поиски новых путей развития турецкой поэзии. Уже в ранних своих стихах, относящихся к первой половине 1870-х гг., Абдулхак Хамид заявляет о себе как о поборнике французского романтизма. Юношеской восторженностью отмечены стихи сборника «Мои безумства», или «Город» (опубликован лишь в 1886 г.), вобравшие в себя парижские впечатления поэта. В стихах, вошедших в драму «Индийская девушка» (1875) и сборник «Пустыня» (1879), он воспевает патриархальные нравы и природу, часто экзотическую. После тяжелого потрясения – смерти молодой жены – в лирику поэта надолго входят темы скорби, бессилия перед судьбой (поэмы «Могила», 1885; «Умершая», 1885; сборники «Это они», 1880; «Покои новобрачных», «Страдание отверженной», 1886 и др.), которые, усиливая трагический разлад лирического героя с действительностью, включают в себя мотивы богоборчества и социального протеста.

Под воздействием французских романтиков Гюго, Ла-мартина, Мюссе Хамид приступает к реформе турецкого стиха. Затронувшая некоторые аспекты его рифмической ритмико-метрической организации, она, при всей своей непоследовательности, нанесла сильный удар традиционной системе аруза, открыв новые возможности для более глубокого и непосредственного выражения личных чувств. В своих художественных поисках поэт обращался и к народным размерам, и позднее – уже в XX в. – к свободному стиху.

Читайте далее: